ARC-BRESでは、ミッションの達成のため、アジア各国の研究者とともに以下のよ うな研究プログラムの枠組みの中で研究プロジェクトを推進しています。

野生植物を活用した中国東北部アルカリ性土壌の植生回復

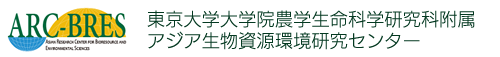

中国の黒竜江省や吉林省では、膨大な面積のアルカリ性塩類集積土壌が大きな環境問題になっています。このような地域で植生を回復させるためには現地に自生する野生植物を利用するのが有効ですが、種子をばらまくだけではうまく発芽しませんし生き残りません。そこで種子を含む団子を作り、植え付けました。植物は順調に生育し、植え付け後3年が経過すると植生の回復が見られます。

団子法によるアルカリ性塩類集積地の植生回復(中国・黒竜江省)

菌根菌を用いた荒廃地の植生回復に関する研究

重金属鉱山の開発は植生と耕地を直接破壊するだけでなく、鉱石の洗浄で生じる未処理の廃水が河川と土壌を汚染し、また、大量の砂状の廃棄物が広大な土地に山積みされ、雨水による風化によって重金属が溶出し、周辺の広い土地を汚染します。本研究では、鉱山性荒廃地から溶出する有害物質を軽減するため、菌根菌を利用し、より効果的な鉱山性荒廃地での森林再生法を考案しています。

過剰伐採による土壌の浸食(中国・福建省長汀県)

石炭採掘跡地の環境造林技術の開発に関する研究

石炭採掘跡地における森林再生技術を確立するための基礎的知見を得ることを目的として、インドネシア東カリマンタン州の石炭採掘跡地において環境要因と植栽木の生残・成長との関係を解析し、栽培実験により、阻害要因に対する耐性の造林候補樹種の特性を評価し、その仕組みを探ります。

石炭採掘跡地に植栽されたAnthocephalus cadamba(インドネシア)

熱帯低湿地荒廃地の環境造林技術の開発に関する研究

土壌の劣化が生じている熱帯アジアの低湿地の荒廃地において、低エネルギー投入の方法で森林を造る環境造林技術を開発することを目的としています。湛水した低湿地における環境造林技術の確立のため、苗木の湛水馴化処理の効果に関する知見を集積して、育苗方法の開発を行っています。

湿地荒廃地の造林試験(タイ・ナコンシタマラート県)

熱帯泥炭保全と湿地林の再生による二酸化炭素排出削減に関する研究

不適切な開発によりCO2放出源となっている熱帯泥炭土壌について、湛水化による泥炭の保全と湛水耐性種の造林により、再び吸収源に戻す現地実証試験を行うと共に、生産された木質バイオマスの利用技術開発をします。最終的に、泥炭保全、造林からバイオマスの最適利用までのトータルシステムを提示し、排出削減ポテンシャルを確認するとともに、その実行可能性を明らかにします。

アジア農村地域における生物生産システムの気候・生態系変動への適応に関する研究

アジア農村社会における気候・生態系変動やその他の社会・経済的脆弱性に対するレジリエンス(回復能力)を定量的に評価し、農村地域のレジリエンスを総合的に強化する対策オプションを提示します。農業生産の量と質を共に向上させる生物生産体系の確立と農村社会の持続的成長戦略を構築することを目的としています。ベトナム、インドネシア、スリランカの農村地域が主な対象です。

省資源稲作の開発のための新形質イネを利用した節水栽培技術の確立

人口の増加、産業化、気候変化による降水パターンの変化により、農業セクターでの水利用の効率化が求められています。水や肥料を節約した資源利用の効率的な稲作の確立のために、イネの遺伝的な改良と灌漑方法や栽培方法の改良を目指して、特にコロンビアを対象として研究に取り組んでいます。

熱帯沿岸生態系の生物多様性・生態系機能維持機構に関する研究

生物多様性が豊かな東南アジア沿岸域では、人為的な環境負荷や地球環境の変動などの複合的な作用によって、現在、生態系が急速に劣化しています。本プロジェクトでは、沿岸生態系に生育する海草や底棲動物などを対象に、遺伝的多様性の評価や生態系維持機構、集団間の連結性の実態解明を目指し、海洋保護区の合理的な設定や維持管理手法についての提言を行っていきます。

西太平洋域における微細藻類の生物多様性と系統分類に関する研究

有害赤潮による漁業被害や貝毒・魚毒による健康被害を防除するためには,原因となる有害微細藻類を特定した上で対策を行う必要があります。西太平洋沿岸域では新たな有害種の出現が確認され続けていることから,これら有害種を中心とした多様な微細藻類の系統分類研究を行うことで,有害種の識別形質に関する情報を提供しています。

熱帯アジアにおける天水稲作の持続性に関する研究

天水農業の生産性の向上のために、水環境の対照的な地域で、地域内のミクロな変異にも着目しながら、農業生産の制約と発展の可能性を明らかにします。生産性の低いインドシナ半島などの天水稲作地帯を中心に、水田環境のヘテロ性と農業生態系の多面的機能や環境負荷、農家の順応的管理の空間情報を明らかにし、天水田での生産性と持続性を追求します。

東南アジアにおける有害微細藻類の分布と生理生態

有害微細藻類による魚類大量斃死や魚貝類毒化現象が頻発化・長期化・広域化している東南アジア沿岸域において、有害種の分布と出現環境に関する情報を国際共同研究により収集しています。有害種の出現・増殖環境を把握することで有害赤潮・貝毒の発生機構と原因種の分布や広域化に関する理解を深め、将来の被害対策に役立てます。

木材利用システム学の創成

木材の加工・流通・利用分野に関する新たな研究領域の確立を目指し、木材利用の環境・経済・社会影響評価、木材および木材製品のマーケティング、木材利用促進に関する政策・教育・人材・消費者理解醸成などの研究に取り組んでいます。

作物の耐乾性機構の解明

世界の稲作地帯の約半分は灌漑が十分に無い天水稲作地帯であり、旱魃による減収や、農作業への妨げが大きな問題になっています。作物自体を改良して耐乾性を強化することは重要な研究課題です。本プロジェクトでは、モンスーンアジアの主食である稲などの作物について、その耐乾性スクリーニング方法を開発し、耐乾性の表現型や量的遺伝子座を明らかにすることを目標とします。

外生菌根菌の子実体の形成機構に関する研究

森林を構成する主要な樹木の根には外生菌根菌が共生しており、宿主から光合成産物を得ながら土壌中から効率的に吸収した養分を宿主に供給しています。外生菌根菌の多くは担子菌門に属し、子実体(キノコ)を作り、マツタケなども含まれます。本プロジェクトでは、食用外生菌根菌のキノコを人工栽培することを目的として、外生菌根菌の菌根形成機構および子実体形成機構を研究しています。

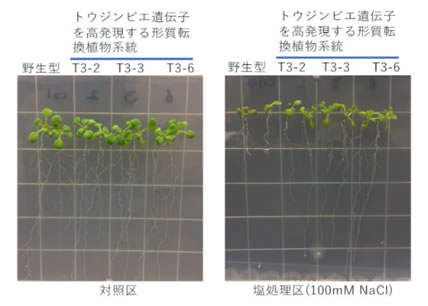

植物の環境ストレス耐性に関与する遺伝子の単離と解析

トウジンビエという穀物から、環境ストレス耐性に関わる遺伝子を単離しようとしています。トウジンビエは耐乾性や耐暑性が非常に強く、ストレス耐性関連遺伝子の優れた単離源であると考えられます。単離した遺伝子をトウジンビエ自身やイネなどの他種作物に応用することで、それらの耐性を強化することが目標です。また、モデル植物・シロイヌナズナを用いた基礎研究も行っています。

アルカリ性土壌耐性極強野生植物の耐性機構の解明

作物が生育できない不良環境下でも生育できる野生植物があります。私たちはそのような野生植物のストレス耐性機構を明らかにして、作物の耐性の向上に役立てたいと考えています。イネ科植物Puccinellia tenuiflora (中国名;碱茅)は、アルカリグラスと呼ばれるほど高いアルカリ性塩類耐性を持ちます。この植物から取り出した遺伝子をイネに導入して耐塩性が向上することを確認しました。

樹木の低酸素ストレス耐性機構

実験植物や作物にはない機能を野生植物である樹木が持っている可能性があり、環境ストレス耐性をもつ樹木の耐性機構の生理学的研究の意義は大きいです。本プロジェクトでは、実験室における生理学的な解析と現場における環境解析や生態生理学的測定を組み合わせ、湛水、過湿環境で生じる根圏の低酸素ストレスに対する樹木の応答やストレス耐性機構を解明することを目的としています。

樹木の環境ストレス応答

物質循環を通じて自律的な生産を実現している系である森林を開発放棄地に造成し、持続的な生産を行う土地利用へと再転換していくことを目指しています。森林造成の際に樹木の生育の阻害要因となる環境ストレスを取り上げ、それらに対する樹木の環境応答の仕組みを探り、その活用方法を考えることによって、荒廃地における森林造成のための方法を追求します。